ネヴァド家

ネヴァド家のプロフィール

スペイン・アンダルシア

ゴメス ネヴァド

Bodegas Gabriel Gomez Nevado

1988年から

アンダルシア州コルドバ北部の乾燥した温暖な気候の下、1870年からワイン造りを続けるネヴァド家は、1988年に同州で最初にオーガニック栽培を始めた一家。オリーブとワインを栽培・生産し、農家民宿も経営。

ネヴァド家の詳しい情報

【オーガニック歴】認証は1988年より

アンダルシア州コルドバ北部の乾燥した温暖な気候の下、1870年からワイン造りを続けるネヴァド家は、1988年に同州で最初にオーガニック栽培を始めた一家。オリーブとワインを栽培・生産し、農家民宿も経営。

アンダルシア州でのオーガニック第一号

オーガニック農業が爆発的に発展を遂げているスペイン、アンダルシア州。農業としてはオリーブや牧畜が盛んですが、ワインではシェリーが大変有名です。そのアンダルシア州コルドバ県北部の乾燥した温暖な気候の下、1764年*からワイン造りを続けるネヴァド家は、1988年にアンダルシア州で最初にオーガニック栽培を始めました。

ネヴァド家集合(左から:娘さん、ゴメス ネヴァドさん、お父さん、息子さん)

*ネヴァド家の名前がCatastro del Marqués de Ensenadaにビジャビシオサ デ コルドバのぶどう栽培に関わるとして初めて現れたのが1764年。

ボデーガの壁に誇らしげにかかれた"Andalucia Aguricultura Ecologica No. 000001"(オーガニック農業第一号)の文字

オリーブとワイン農家のネヴァド家は農家民宿も営んでいて、ヨーロッパ中から人が集います。ワインは国内外で数々のメダルを受賞しています。

精強化していない「シェリー」タイプ

かつてヘレスの商人たちがコルドバの山中にやってきて、地酒を買っていった取引の名残の喫茶店(取引所)が、今でもビリャ ビシオサ デ コルドバ村の老人たちの憩いの場として機能している。そこでゴメス ネヴァドさんは驚くべきことを言った。

「シエラ モレナのドラド セコにはブランデーを添加していない」シェリーは酒精強化ワインとして有名であるが、本来この土地のワインにアルコール添加などしないというのだ。山の畑では水分の少ない小粒のブドウとなり、収穫量はかなり少ないが糖度の高い果汁が取れ、充分なアルコール度数が得られる。そして木の樽に寝かせる間に、木に沁み込まれる水分が減るにつれて更に度数が高まり、数年の内に20度近くまで昇るのだと!

このワインがフィノで、10年の熟成を経て黄金色に輝くドラドとなる。

ヘレスの商人たちはもっと手っ取り早く、アルコール度が高く香りが高くてドライで英国人たちが喜ぶ酒を手に入れようとしたのだろう。積み出しに便利な港に近い、平野のブドウ畑からはもっと水分の多い、コストの安いアルコールも低いワインが取れるが、ここにアルコールを添加すればあっという間にドライになる。これをアル添と言わずに酒精強化と呼べば…。

ゴメス ネヴァドさんの一言は、僕が長いこと抱いていた「発酵の途中で酒精を加えて甘さを残す甘口シェリーなら理解できるが、なぜドライシェリーも酒精強化されるのか?」という疑問を一瞬にして氷解させた。まさに日本酒のアル添酒と同じじゃないか!

ゴメス ネヴァドさんの作品に較べて、どの市販シェリーも臭く感じていたのだが、こういうことだったのか。

僕は、酒ビジネスの常識ではありえない、マヴィの生産者の凄さをまたもや再認識して、この仕事を選んでよかったと心から感じた。

(2010.1. マヴィ店主田村安) →こちらも絶品です。大好評販売中♪

→こちらも絶品です。大好評販売中♪

スタッフの訪問記【2013年6月】

オリーブオイルの一大産地、スペインアンダルシア州コルドバ県。

メスキータやアルカサルなどの歴史遺産があるコルドバの市街地から車で約2時間走り続けたところに、これから向かうネヴァド家があります。

車窓の風景

どこまでも続く赤茶色の山肌と、オリーブの木々。

この先に本当に人が住んでいるのだろうかと心配になってくる頃、山岳地帯の中にぽつりと浮かび上がるように白い家々の集落が見えてきました。

この人口3700人ほどの小さな村ビジャビシオサに、ドラドと絶品のオリーブオイルの生産者、ゴメス・ネヴァドさんの一家が暮らしています。

ネヴァドさんは農家民宿もやっており、今日はそこに泊めていただく予定。

村の中心から少し離れた場所にあるその敷地に車をとめると、お父さんのゴメス・ネヴァドさんと娘のカルメンが温かく迎えてくれました。

こちらが本日泊まるお部屋。共同のキッチンやベッドがナチュラルで可愛い!

農家民宿のお部屋

一歩外に出るとオリーブ畑が一面に広がるこの絶景です。

民宿からの風景

荷物を置いた後は、いよいよ醸造所がある村の中へ向かいます。時刻は夕方4時になろうかという頃でしたが、まだ真昼のような明るさ。 村の中に人影がまったくないことを疑問に思っていると、今はシエスタの時間なのだと教えてくれました。シエスタとはいわば午後のお昼寝のこと。日中の気温が高いスペインでは朝は早く働き始め、暑さのピークを迎える午後にシエスタを取り、涼しくなり始める夕方から夜まで再び働くのだそうです。

このスペインの伝統的な家の特徴である白くて分厚い壁も、暑さを逃れるための知恵が詰まっています。

白い色が太陽の光を反射し、厚い壁が外気の熱をシャットダウン。窓とカーテンを閉め切った室内は、確かにエアコンをつけなくてもどこかひんやりとしています。

日中からごろごろできるなんて羨ましい~と思っていたシエスタも(すみません…)、実はとっても理にかなっている習慣だったのですね。自然のサイクルの中で無理なく過ごす生活は、エアコンを使いすぎることもないので理想的かも。

**

こちらが村の中にある、ぶどうを絞る機械や、ワインを発酵させるタンクがある施設。

醸造所の入り口

中に入ると大きな樽がいっぱい!

村の中にあるこちらの施設では量り売りもしており、近所の飲食店の方がよく買いにくるのだそうです。

一番人気は15L(!!)の箱入りのフィーノ。マヴィで取り扱っているワインはドラドだけですが、ネヴァド家ではドラドより軽い味わいのフィーノや甘口タイプのドラドなども造っています。

それぞれ左から…

フィーノ…明るい麦わら色で、軽快な味わい。アルコール度数も低め。発酵は最初のタンクで2年、次のタンクで3年。樽熟成は3年以上。スペインではアペリティフや軽めのおつまみなどといただくバルの定番です。

ドラド…マヴィでも取り扱い中のワイン。フィーノよりもタンニンが残るようにぶどうを絞り、最初のタンクで2年、次のタンクで3年発酵させ、さらに樽の中で10年熟成させる。その際の酸化によって色が濃くなり、独特の香りも出てくる。樽で熟成させる間に水分が抜けるためアルコール度数が高くなる。フィーノよりも長持ち。クッキーやケーキなどの甘いものとも合う。

ドラド(甘口)…遅摘みのぶどうを使用。辛口のドラドを足して発酵を止めるので甘さが残る。

ネヴァド家のドラドといえば、なんといってもアルコール添加を一切していないのが特徴です。 ネヴァドさんによると、通常のシェリーが造られるヘレスのぶどうは海辺のため糖度が足りずアルコール度数が15度を超えることが出来ないので、アルコールを足すしかないのですが、ここシエラモレラのぶどうは糖度が高いのでアルコール添加の必要がないのだそう。

まさにシェリーの元祖ともいえるネヴァドさんのドラドは、シェリー好きの方にも、そうでない方にもぜひ一度試していただきたい逸品です。

アルコール度数も強いし、香りも独特だし……と始めはあまり手に取る機会が少なかった私ですが、勉強のために1本買って帰ったところ、さまざまなお料理との相性のよさ、飲み疲れしないまろやかな味わいにすっかりノックアウトされてしまい、1ヶ月で3本飲みきってしまった過去もあるという恐ろしくも素晴らしい1本なのです。

と、少し脱線してしまいましたがその大好きなドラドが山積みになっているこの醸造所の光景は本当に夢のよう!

量り売り用の小さな樽を見つけてなんとか日本に持って帰ることが出来ないかと画策し始める田村代表。私も欲しいです。

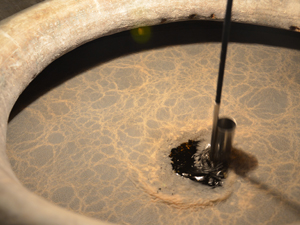

販売所の奥にはぶどうを絞る機械や、ワインを発酵させるタンクが並んでいます。タンクはセメントとステンレスの2種類があり、まずセメントのタンクの中を見せてもらいました。

ワインの上に見える層は、ドラドの独特の風味を生む要素のひとつ、フローラという酵母の膜です。

フローラは発酵中のワインの表面を覆い、酸化を防ぐと共に、シェリー独特の風味を生み出します。濾過せず酵母ごと飲むと胃腸の調子を整える働きもあるのだとか。

フィーノもドラドも、セメントのタンクで発酵させたあと、ステンレスのタンクに移してまた発酵させます。

こちらはステンレスのタンクから出したドラドとフィーノ。左がドラドで右がフィーノ、もう色が違うのがわかりますね。これから更に熟成を重ね、ドラドはもっと色が濃くなっていきます。

**

村の中の醸造所を出た後は、ぶどう畑の中に立つ、ドラドを熟成させる施設へ移動します。

写真では隠れてしまっていますが、壁に「No000001」という文字が大きく書かれています。

これはネヴァド家のワインがアンダルシア州で1番目にオーガニック認証を取得した証なんです!(と、いうより人里離れすぎて慣行農業が伝わらないまま昔ながらの方法でぶどうを栽培していたら、認定協会が「これはオーガニックだね」といって取得した経緯があるそう)

時刻は夜6時近く。まだまだ高い位置にある太陽が、一面のぶどう畑を照らしています。

どこまでも広がっていく畑の中で、ぶどうの葉がいきいきと光っていました。

写真では伝えきれないほど素晴らしい景色に、圧倒され思わず立ちすくんでしまいます。

**

そしていよいよワインを熟成させている施設の中へ。一歩踏み入れるとそこには大量の樽が整然と並んでいます。その数2000個以上。

突然ですがここでネヴァドさんからクイズです。

「たくさん積まれている樽の中で、瓶詰めをする際にワインを出す樽は次のうちどちらでしょう?」

(A)建物の一番奥の樽

(B)積まれている中で一番下にある樽

正解は……

(B)一番下にある樽です。

先ほどの醸造所で発酵されたできたてのワインは、まず一番上の樽に入れられます。

ある程度熟成が進むと、今度は上から二番目の樽に移され、さらに熟成が進むと三番目…と順番に下の樽に移していきます。

しかも樽の中にあるワインを丸ごと移していくのではなく、一番下の樽からワインを出すたびに、少しずつ少しずつ下の樽に足していくのです。

軽い味わいのフィーノでも最低3年、ドラドは上から下の樽まで到達するのにおよそ10年。この方法により、ワインを出荷する時には一定の品質が保つことができるのだそうです。

ネヴァドさんが、ヴェネンシアという道具を使って熟成途中のワインを酌んでくれました。何年も使っている古いヴェネンシアには、水晶のような酒石や酵母の固まりがびっしり。

ワインの色合いからもわかるように、実際に瓶詰めされたドラドよりは軽めの風味ですが、やっぱり美味しい。ナッツの風味や、ミネラルを感じます。

昔ながらの方法で造られるドラドは、長い長い年月の中、より美味しくするためにたくさんの工夫や挑戦があったのでしょう。あのドラド1本にこれだけの手間と年月がかかっていたのだなあと、樽が並ぶ室内を見渡して改めて実感しました。

(2013年6月 大山)